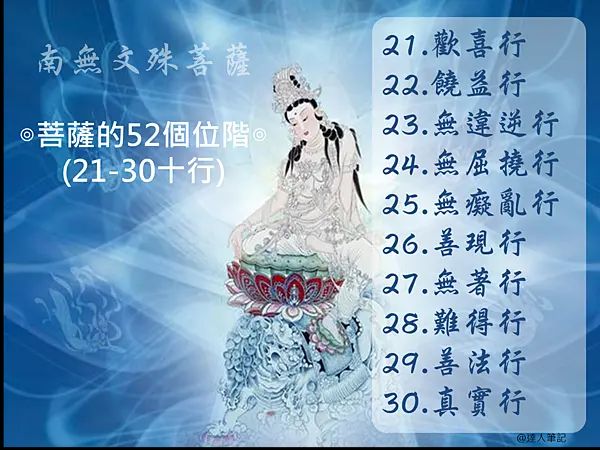

Tag: 十行品

-

明心見性後的生命狀態與修行內容

明心見性,契入空性後,生命的狀態是怎樣?如何修,令生命繼續成長? 可以參考華嚴四十二位法身大士,由十信解,十行行,十迴向擴大,十地妙行,到等妙二覺,一共要經歷四十二階段,才到達圓滿。 十行品第四無屈撓行談精進,導師開示,如能將其中二十經句,整理分享,功德無量。 信受奉行,整理心得如下: 但為斷一切煩惱故而行精進 – 智斷貪瞋癡慢 但為拔一切惑本故而行精進 – 超越無明 但為除一切習氣故而行精進 – 有餘到無餘涅槃 但為知一切眾生界故而行精進 – 認識世間,人性 但為知一切眾生死此生彼故而行精進 – 認識因緣法 但為知一切眾生煩惱故而行精進 – 認識眾生之煩惱 但為知一切眾生心樂故而行精進 – 認識眾生之喜好 但為知一切眾生境界故而行精進 – 認識眾生之內在境界 但為知一切眾生諸根勝劣故而行精進 – 認識眾生之根器與潛能 但為知一切眾生心行故而行精進 – 認識眾生之習性 但為知一切法界故而行精進 – 認識總相 但為知一切佛法根本性故而行精進 – 認識本體,法身 但為知一切佛法平等性故而行精進 – 認識諸相之平等性 但為知三世平等性故而行精進 – 認識過去現在未來分別,皆由自心生起,故平等 但為得一切佛法智光明故而行精進 – 追求真理,於一切的生命境界之中覺醒 但為證一切佛法智故而行精進 – 體會並實踐覺悟中的生活 但為知一切佛法一實相故而行精進 – 由二到一,一即無量…

-

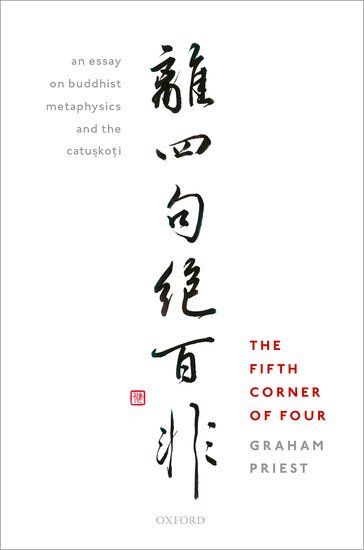

離四句, 絕百非

華嚴經十行品饒益行第二,般若部分解讀: 1不離眾生而有顛倒,不離顛倒而有眾生; 2顛倒內無眾生,眾生內無顛倒; 3顛倒非眾生,眾生非顛倒; 4顛倒非內法;顛倒非外法;眾生非內法,眾生非外法。 這是佛教的核心,般若智慧的表述 1「不離眾生而有顛倒,不離顛倒而有眾生」 認知cognition中,眾生在觀察者的認知中生起,為二元對立的一層(觀察者,眾生),故一元真理的立場中,二元的生起和描述為一種顛倒,故只要見到眾生,某層面上看已是一種顛倒。 2「顛倒內無眾生,眾生內無顛倒」 思想概念中,無真實穩定的事物:故顛倒的思想描述內,沒有真實的眾生,而真實的眾生內(真實身心生命總體),沒有虛幻的顛倒 3「顛倒非眾生,眾生非顛倒」 再深入,一元中,亦不能說顛倒就是眾生,眾生就是顛倒;因為一包含二,二還可以是二,不能說到了一後就沒有了二。i.e. 超越二後,連一都要超越 4「顛倒非內法;顛倒非外法;眾生非內法,眾生非外法」 無明主導的顛倒,非內(內在想像和覺知),亦非外(想像和覺知的內容);同樣地,眾生非內亦非外。因為內外為無明大腦的任意劃分,超越對立後,並無名詞的對立,形容詞的對立,動詞的對立,只有總體的存在與宇宙法則之下的無盡生滅。 總結來說,般若智慧中,明心見性的狀態中不會出現以上四種的錯誤見解。故離四句(1, 2, 是1是2, 非1非2)後,會絕百非。反覆觀察中,般若不二智會逐步建立,帶領生命進入真實的世界(法界)。 故這四句為佛法的核心,悟者入道。饒益行主講持戒,端正自己,與道相應。故在生活的各種場景去參這四句,並離這四句,為持根本戒也。