Category: Online Class

-

四十二章經 2 – 斷欲絕求

「佛言。出家沙門者。斷欲去愛。識自心源。達佛深理。悟無為法。內無所得。外無所求。心不繫道。亦不結業。無念無作。非修非證。不歷諸位。而自崇最。名之為道。」- 四十二章經 2 今天我們說到四十二章經,第二章【斷欲絕求】與接下來的幾章,其實都是關於真正修行的開始,開展的 elaboration,和進一步的討論。究竟是要做什麼呢? 就讓我們看一下原文。 頭四句“出家沙門者,斷欲去愛,識自心源,達佛深理“ 其實都是第一章的重複。出家沙門,是指那些真正出家,辭別自己的小我與親愛的東西,正式出家的修行者。他們會做什麽呢?就是斷欲去愛,也就是第一章所説的,辭親出家嘍。意思就是斷去小我的偏愛,自己的執著,自己的顛倒。斷完以後,才有條件看到自己本來的源頭是什麼,從源頭如何衍生出世間的萬事萬物。整個過程包括源頭和衍生出來的東西,就是佛的深理。那就是真理本來的狀態,和運作的方式。這樣的結果,就稱爲悟到無為法。 其實真理的本身,不是說有一個“我”去做某些事情。一般人以為我們生命是這樣進行的,但真正的本來面目,是根據各種的因緣,當因緣的條件成熟,就按著世間的法則而演變出來,這就是無為法,即沒有小我參與的,一個世間萬物衍生的方式。 第一章是“解無為法”- 知見上瞭解道,是知見上的破解。 第二章是真正修行,當實踐出來,去應用的時候,我們是“悟無為法”,是去領悟,去覺悟世間萬事萬物,都是這樣地衍生出來。所以層次上又更深一層了。 那麽,悟無為法的進一步内容又是什麽呢?就是第二章所闡明的。 第一:內無所得,外無所求關於內無所得;內在的覺受與思想,一般人會認為是屬於“內”的,比如是思想上的活動,所想起的畫面,也包括自己的情緒,身體和心理的感受。至於外呢,通常都會認為,外是我看到的外在世界;色、聲、香、味、觸,是形容外在的東西,比如是一個人,一件物品,一個空間,一個國家,一般都被形容為 “外”的。至於如何去體驗無為法的高度,與覺悟的層次呢?佛陀在這裏就說,其實,是內無所得,沒有一個內在的覺受思想,亦沒有一個被 label 為外在的追求。好像一些人會覺得,外求就是開名車,吃得很豐盛,去一些很優雅的音樂會聼音樂。這都是外有所求。當到達領悟的階段,就不再有一個小我,隨意的去追求外在的情況,所以就稱爲“外無所 求”,因為是放下了。但是,有些時候,小我也有往内的追求,好像是我要淡薄明利、聲明和權力,而且我也喜歡清靜,喜歡身體上感覺很舒暢,甚至很在乎內在有禪定的狀況,嚴格來說,這些都算是“內有所求”。 當領悟到無爲法的層次時,就已經超越這些短暫,以小我為中心,内與外的追求。 第二:心不繫道,亦不結業這是再高階一層的,假設大家都做到第一部分;外在東西沒有任何追求;內在的也沒有執著,包括不同的覺受、思想、境界,比如是一些光,所聽到的,對溫度的感應,氣的流動等等,都是屬於内在的覺受,假設這些我們都超越了,有也可以,沒有也 ok,那下一步又怎樣呢?就是連心也不繫道,對於道,所謂的菩提,所謂的真理,我都沒有一個思想上,或者是對於偏差的知見上的追求。也不需要擺出一副修道人的架子,什麽坐得很端正,穿特殊的服飾,家徒四壁,空無一物的狀態示人。嚴格來說,這些都是對於悟道層次形式上的執著。不是說在初階的時候就要放棄這些,對於初階的修行者,當然是可以藉助這些工具,或形式去幫助我們建立基礎。但是,當到達悟道的層次時,就要連一個以小我的心,去最求某些道理,這樣的一個連結,也得放下,這就是心不繫道。 以道家的語言來説,有一句話叫“道法自然”,不是小我的自然放任,而是一個大道,天地萬物的自然運作,我們是去順應,沒有一個小我參與,沒有無明的污染的任運自然。可能您會疑問,那是否代表我們不需要再去寺廟,去道觀,什麽儀式也不用做,不用念經,不用禮拜,不用靜修呢?不是這個意思,因爲這裏所說的心不繫道,是比較高階的層次,屬於明心見性後的狀態。 “繫道”這一個詞語,大家都覺得是正面的,積極奮發往上,是正面的尋求真理。它的另一個面,就是“結業”,或者是造業,業是什麽呢?它就是一些習慣,身(動作,行爲上)、口(説話方式)、意(記憶,觀念)的習性。大家又覺得這些身口意的業,它們的源頭是什麽呢?其實始作俑者,就是自己的小我。我是習慣了這樣説話、生活、吃飯、思考、遇到某些狀況,我就習慣這樣反應的。所以,這個始作俑者,和應該承擔這些習慣的人,就是我們的小我。換言之,當我們超越這個小我的時候,就不會有這個“業”的結集。 S: 關於對“道”的追求,我們平時學道,都係一種追求唶,咁會唔會有衝突?沒有衝突的,意思就是我們初階,還未明心見性,沒有見“道”以前,我們是需要追求,我們需要有個目標去努力。但當我們明心見性之後,即這一章所闡述的狀態的時候,就不要再有一個小我跳出來說要追求些什麽,這個習慣,或這個需求也不再有。 S: 我地修道,係咪就好似結婚前有所追求,但結咗婚後,就唔使再追咁?有點像,但結婚就是欲望的追求,當欲望達成,滿足了以後,就沒有欲望了。但是,修道就不是欲望的追求,而是對真理的追求。雖然過程有點像,但性質就南轅北轍了。 讓我多舉一個例子,例如是釋迦牟尼佛,您覺得他講經四十多年,有沒有一個釋迦牟尼在他心中在追求講經,後者想要成道的狀態呢?S: 佛陀係在菩提樹下開悟的,根本唔使刻意講經,就算講經都係因爲有信徒請教嘛。 是的,這裏表示,不是有一個他想要去講經,而是順應環境,去讓真理顯現出來。所以,這裏的分別是很微細的。一方面是有一個我去講經或修道;另一方面是因緣成熟的時候,就去容許這個道理實踐出來。兩者的分別就在這裏。所以,我們修行人一樣,還沒有明心見性時,都是開始摸索的階段,我們會習慣前者,即有一個我,去追求某些東西,想要學習;但是,可不可以嘗試來一個 mode B,就是暫時放下了一以我為中心的追求,去感受萬事萬物,由內而外顯現出來。這個 mode B 的生活方式,就是留給大家做一個去參的問題。 簡單來說,好像我正在吃飯,究竟是有一個我是想吃飯,是身體的習慣去吃,所以我才去吃,是否有一個我的訊號 trigger 我去吃呢?這個過程,是有一個我參與在其中嗎?如果沒有一個我,是否仍然是完全察覺,放鬆,專一地目擊這個活動在發生呢?這個狀態就是有些像後者 mode B的情況。 這個概念,大家可以繼續摸索。 第三部分:無念無作,非修非證這裡,好像是推翻了佛教一直所教導我們的,一方面要我們繫道,另一方面要解業,至於訓練方面,就需要我們修我們的念力,正面的作爲,去修行,去取立。這是第一般佛教徒需要去做,去摸索,去練習的功課。但是,當paradoxically 到達終點,即成就了阿羅漢,明心見性,甚至是修行完畢之後,回歸到原本解脫的地步時。我們就慢慢察覺到,之後如實地生活的時候,不再有一個我跑出來去想,去念某些事情,不會再說我在做些什麽,不會再有一個我在說我在修行,也沒有一個我出來說我證實了道。 這裏有點像《壇經》,《金剛經》,《維摩詰經》,即是般若系,智慧系所説的經典。通常我們都稱它們為減法。其實修行有兩個方法;一個是加法,一路的 build 上去,正向的,build up 我們的生命能、善業、般若智慧、德行等等,是加法的。另一個方向是般若經典的路綫,是減法,就好像《心經》一樣,什麽都沒有的,“觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空“(減),字面上好像是減,“度一切苦厄”苦厄好像經過修行,就變成空洞了;“舍利子!色不異空,空不異色“也是空;“色即是空,空即是色,受想行識亦復如是“,這裏說色也是空,感受、思想、行爲、意識也是空,都是減法;再下去,“無眼耳鼻舌身意;無色聲香味觸法;無眼界,乃至無意識界“,也是無,去掉五官(五識),去掉五種覺受(五塵)。 所以呢,這條路綫,就是佛陀所闡述的路綫。當到達最高境界,或者是我們在初階的時候,每當我們有種小我執著的時候,我們就要放下,不是放棄真理,而是放下那個小我的執著。這就是無念無作了。當我們真的成功的時候,會發現如實的生活,是沒有一個我去念,沒有一個我去刻意做某些事情,沒有什麼特別的需要去修,本來的面目就是這樣,也沒什麽需要去證悟,當把某些證說出來的時候,那就把它片面化了。 至於第四部分“不歷諸位,而自崇最”,某些佛教的討論中,有時候會用不同的位置,去形容一個修行人的走到哪個階段。比如是聖人、聲聞、圓覺、獨覺或者是菩薩的位置。也有基本乘、小乘、中乘、智慧乘、大乘、菩薩乘,都是不同的分類。一般我們後世的老師和大德會根據不同的教法,不同群衆的水平,去講不同的道理。當中,會歸納出不同的修行層次,考慮到可能他們因此會接受不同的道理,需要不同的訓練,繼而整合出一些位置的階梯出來。但是,當到達最高的層次,在一個明心見性,通過修行,進入解脫的過程,和結果的情況下,是沒有位置的分別。這需要般若的智慧去看這兩句。 邏輯上我們怎麼理解它呢?如果我形容 D 的位置比S 高,表面聽上去好像是,D 的英文比較好,但是做工程的時候,S…

-

四十二章經 1 – 出家證果

「佛言。辭親出家。識心達本。解無為法。名曰沙門。常行二百五十戒。進止清淨。為四真道行。成阿羅漢。」- 四十二章經 1 這裏每一章經典,都擁有一個四字的標題,去表述的那一章的宗旨是什麼,而這一章的標題是《出家證果》。 這一章分爲 2 部分; 第 1 部分:“佛言。辭親出家。識心達本。解無為法。名曰沙門” 第 2 部分:“常行二百五十戒。進止清淨。為四真道行。成阿羅漢” 第 1 部分提到沙門,大家知道什麽是沙門嗎? S: “出家修行既人。” 是的,第 1 個部分,就是闡述什麼為沙門,由佛陀的角度,他是怎樣看,如何才是一個修行的人呢。我們每一句去看,這裏有三句,如果三個條件都符合,就可成為出家修行人。 第一個條件,就是辭親出家,辭親一般來説,狹義的,就是指辭別親人或家人去道場修行。也就是我們傳統宗教意識上,拜別親人,出家去一個道場專心修行,這就叫辭親出家。但廣義一點去看,真正要做到出家,是 more than 形式上的出家。如果大家辭別親人,去廟裏面修行,但是心裏充滿各種個人慾望,充滿貪、嗔、癡、慢、疑,嚴格來說,都不是修行人。 真正的修行人,在各種角色都可以修行。所以廣義來看,辭親出家,應該是放下各種執愛的煩惱和偏見,錯誤的知見,以及情感、情緒上各種錯誤的偏執。能夠意識到,和放下,就是辭別這些我們覺得很親愛的東西。而對於那些顛倒、執著親愛的東西,如果我們能夠放下,廣義來說,這就稱爲出家了。 聽到這裏,大家還 ok 嗎? 這很重要哦,因為古代很多寺廟也是避難所,沒飯吃,或者需要接濟的人,可能會短暫地去投靠寺廟,甚至在動亂的時代,有些罪犯或通緝犯,都躲進那裏,當和尚回避一下。但是,當中也有真正的修行人,嘗試利用這個環境,去提升自己,認識真理。 這就是第 1 句– “沙門辭親出家” 好,來到第 2 句–“識心達本” 什麽是識心達本?識心就是認識自己的本心,也稱爲明心見性。這裡有兩個層次,如果我們嘗試從文字上拆解,識心達本有兩個字:“心”和“本”。要怎樣從文字去演繹呢?識心, 就是認識個人的思想意識心,就是個人心的層面; 達本, 就是我們之前說過的,超越個人分別層面的真理本源。所以,認識自心,認識本源,是兩個層面的認識和到達。所以,如果我們拆解明心見性,也可以用這個架構去理解,明自心如何生起,見到本性本源,它的存在,和自身的關係是怎樣,這就是明心見性。 S: “其實明心見性的心,係咪就係阿賴耶識呢?” 阿賴耶識是一個佛學的 term,是一個唯識宗的用詞。我覺得阿賴耶識的定義,so far 也不是太清晰。表面比較沒有爭議性的定義,就是它屬於一種背後的 database,所有人背後的universal database,由那裏所衍生的個人概念、身心、業力,種子,全部都是由這個資料庫走出來的。這是不是你對阿賴耶識的認知呢? S: “差唔多啦。”所以,這裏的明心是否明“阿賴耶識”? 我覺得, 這個 database 都是必經的階段。…

-

四十二章經

真理之描述, 為經. 四十二章經為漢朝自西域傳入中國的早期佛經, 記錄了印度釋迦牟尼佛的開示, 與他僧團的對話. 含四十二章, 故名四十二章經. 內容包括了傳統印度之基礎佛法,中期於西域流通之大乘佛法, 以及後期在中國發展之中國佛法. 華嚴圓教描述, 明心見性後, 分四十二個層次去破無明, 由無知慣性主導的顛倒妄想, 轉變成以智慧與真理主導之生命探索,實踐,與開展. 四十二位功德完滿時, 成佛. 四十二章的鋪排, 跟其他佛經(如華嚴經, 心經, 金剛經)相近, 先表結果, 後述方法與過程. 一至二章描述結果, 三至九章去邪, 十至十二章立正, 十三至二十章描述進一步修行概念, 二一至二六章描述修行障礙, 二七章得道, , 二八至三二章描述進階修行注意時項, 與人性. 三三至三七進入後期奮鬥, 三八至四二到達圓滿, 與圓融. 在接下來的42個星期, 讓我們將會每個星期於網站詳細討論一章四十二章經, 一起走一趟這古老而全面的經典, 一起感受真理生活的輕盈, 充實, 芬芳, 和燦爛.

-

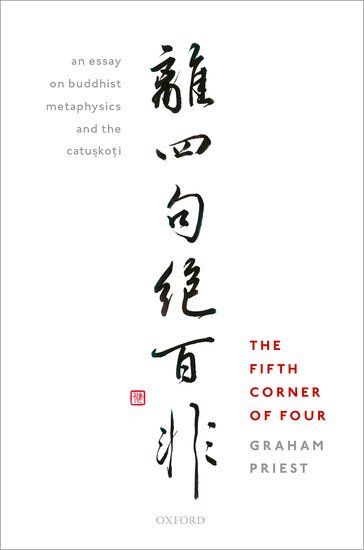

離四句, 絕百非

華嚴經十行品饒益行第二,般若部分解讀: 1不離眾生而有顛倒,不離顛倒而有眾生; 2顛倒內無眾生,眾生內無顛倒; 3顛倒非眾生,眾生非顛倒; 4顛倒非內法;顛倒非外法;眾生非內法,眾生非外法。 這是佛教的核心,般若智慧的表述 1「不離眾生而有顛倒,不離顛倒而有眾生」 認知cognition中,眾生在觀察者的認知中生起,為二元對立的一層(觀察者,眾生),故一元真理的立場中,二元的生起和描述為一種顛倒,故只要見到眾生,某層面上看已是一種顛倒。 2「顛倒內無眾生,眾生內無顛倒」 思想概念中,無真實穩定的事物:故顛倒的思想描述內,沒有真實的眾生,而真實的眾生內(真實身心生命總體),沒有虛幻的顛倒 3「顛倒非眾生,眾生非顛倒」 再深入,一元中,亦不能說顛倒就是眾生,眾生就是顛倒;因為一包含二,二還可以是二,不能說到了一後就沒有了二。i.e. 超越二後,連一都要超越 4「顛倒非內法;顛倒非外法;眾生非內法,眾生非外法」 無明主導的顛倒,非內(內在想像和覺知),亦非外(想像和覺知的內容);同樣地,眾生非內亦非外。因為內外為無明大腦的任意劃分,超越對立後,並無名詞的對立,形容詞的對立,動詞的對立,只有總體的存在與宇宙法則之下的無盡生滅。 總結來說,般若智慧中,明心見性的狀態中不會出現以上四種的錯誤見解。故離四句(1, 2, 是1是2, 非1非2)後,會絕百非。反覆觀察中,般若不二智會逐步建立,帶領生命進入真實的世界(法界)。 故這四句為佛法的核心,悟者入道。饒益行主講持戒,端正自己,與道相應。故在生活的各種場景去參這四句,並離這四句,為持根本戒也。

-

心意念

心,指思想認知分別心 意,指個人主導之生活意圖 念,為生命可能與導向之選擇 心變幻無常,隨總體時空因緣轉 意眼界有限,隨個人經驗記憶設立 念包含不同層次,本體念,總體念,六塵念,受念,到思想念 受念與思想念分善惡,令身心向上者為善,反之為惡 本體念超二元,總體念與六塵念為原始心物現象,與演變,無分善惡,本然 生命的出現與感受,來自於本體到總體,包括身心原始訊號,到感受,到思想分別之全部現象與可能 但是,多數人,大部分時間,都忙於語言思考感受,與個人記憶主導的大腦更新與想像,喪失了生命本來總體之察覺與感受 由於大腦記憶系統記憶限制,與線性推斷,是不能全方位的去感知生命的實況,與可能。單靠個人大腦記憶和推斷去生活,容易造成知見偏差,迷失,與沉淪 所以,要體會人生的幸福快樂,我們要做的,不是繼續的發展個人大腦(思想心,個人意),而是要去探索和發展大腦之下的生命總體和本體(總體念,本體念) 具體練習大綱,為: 1)明辨:令身心向上者為善,反之為惡 2)淨化:去惡心,揚善心 3)培養生命能:習定,調身,探索智慧,感受存在 4)生命開展:本體中,讓生命綻放 為正念

-

Ordinary vs. Enlightenment

—

by

Ordinary Life traps in mentation, Enlightened Life lies beyond mentation, and entails feelings, sensations, and unlimited potential from within. How to correctly understanding the relationship between Life, body, and mind? How to grow our wisdom and energy, from mind, to body, to Life? Join us in our first 2025 Online Community Taochat this Sunday Apr6…

-

TaoChat 2025 – How to Cultivate Life Energy 2025 網上論道 – 培養生命能量

How to cultivate Chi, or Life Energy? What’s the difference between personal and universal energy? What are the 4 steps, and 5 tools to systematically purify and build up Life energy, towards health and overall success in life? Join us in our first 2025 online community TaoChat: Date: Apr6(Sun) Time: 8-9:15pm Hong Kong Time Topic:…

-

體相

如來是體,普賢是相體屬形上,純理;相為形下,顯事體中含相,相中顯體,最高太極也合者為無極,一真法界 會體者,見道依體融相者,修道體相無礙者,行道事事無礙者,成道

-

Online Community Tao Chat 2025 網上社區論道 2025

2025 Online Community Taochat topics and dates released! Theme of this year’s discussion is how to lay solid foundation, to wellness, growth, and happiness. Topics include:1) Apr6: Cultivate Life Energy 培養生命能量2) Jun8: Cultivate Relationship 圓融人際關係3) Aug3: Cultivate Blessings 積習人生資糧4) Oct5: Cultivate Confidence 建立信心5) Dec7: Formula to Success 成功方程式 Don’t miss this precious chance to learn…

-

覺觀

修行者,不外乎覺觀兩項 佛者,覺也 由不覺,初覺,到本覺,繼而穿透生活中點點滴滴,成圓覺 觀者,覺中觀察萬事萬法,每個當下也 未覺者,只見身心,觀身感覺,思想內容 初覺者,思想短暫停頓,靈光初閃中,見到身心之變幻無常,身心之外,或之下,似乎大有內容 透過摸索,訓練,學習,驗證,忽然一刻,匯入本覺,醍醐灌頂,體會到無邊無量的生命本然,與萬事萬物之不二真相,無所不包,無所黏著,無邊自在。於其中,為根本覺,於其中見萬事萬物,為根本觀 本覺就是無上正等正覺,正覺中,是無上正等正觀。以後的,已離我執法執之無明顛倒,生命由往昔願力,與法界因緣推進前行了 圖:萬佛聖城網

-

Emptiness 空

Emptiness, is beyond form, includes form, and at one with form. – level of truth 970 Taochat 2024 – Happiness in Life 大乘空, 離相,含相,不二。- 真理水平980 論道2024 – 幸福人生

-

3 Steps to Happiness

Bodily happiness comes and goes, Mental happiness fades and floats, What is, and how to pursue lasting happiness? Come join our bi-monthly online community Taochat, coming Sun (Oct13) 8-9pm Hong Kong time, to learn more and experience. Bilingual Chinese-English Free of charge, all are welcome. PM to register.

-

TaoChat Aug2024 – Engineering Personas

What’s the secret to excel in different areas in life? The secret lies in embracing our mind, transcending the self, and being one with the everlasting source. If you want to learn more, join us in our next bi-monthly online community Taochat: Topic – Engineering Personas Date: Sep1 (Sun) Time: 8-9pm Beijing/Hong Kong time Agenda:…

-

五道看眾生

凡夫:眾生為獨立之身心存在個體,包括自利損他的惡人,自利利他之善人,和人云亦云之羊群。是有生有滅的生命體。當中有人及時行樂,有人追求身意識之永恆天堂和淨土,有人探索真理。 聲聞:眾生為虛假存在之身心合成物,身心滅盡時無有眾生。 獨覺:眾生為因緣和合之幻相,非有非無,迷者誤認爲相,覺者離相非相悟中道,入不二本體。 菩薩:眾生為真實存在之迷途生命,與自身一體,是前進的挑戰和動力。老子云:不善者,善者之資。 法身大士/佛:眾生是眾生,眾生不是眾生,眾生是名眾生。本體中,含融一切,相用其中。不可說,而包含一切說。

-

修行核心 – 能與所

能為本心,所為現象 修行就是修心。先靜妄心,再找真心,然後置真心(能)於一處(所)。 置心一處,生命成長,開展,無事不辦。 最後人生定位至無邊無量,孕育生化萬物之無始無終不二源頭,重重無盡,無盡成長,無盡超越。 在此方向,若能置心(真心,本心,不二心)一處,便行行可修行,到處可修行。i.e. 工作可修行,家庭可修行,食飯可修行,掃地可修行,以至生活就是修行。 凡夫萬法中流轉聲聞悟能無有所緣覺能所中自在菩薩活用能所二普賢圓滿能所一佛圓滿中能所泯

-

Life body mind relationship

Know thyself. To know one’s body, is amatuer,To know one’s mind, is skillful,To know Life underneath body-mind, is master. Taochat Jun 2024 – Life body mind relationship

-

Life Body Mind Relationship 生命身心關係

What is the relationship between Life, Body, and Mind?How does Life enter body, and how does the mind process it?What’s the difference between Memory-driven life vs. Wisdom-driven life? Join us for a revealing discussion in coming online community Taochat: Date: Jun9 (Sun)Time: 8-9pm (Hong Kong Time) All are welcomeFree of chargeBilingual English and ChinesePM Derek…

-

Taochat Dec 2023 – Essence of Zen

What is Zen?Origin of Zen, Magic of ZenDifference between concentration, sitting meditation, and ZenCultivating Zen – blockages and sidetracks3 levels of SurrenderSurrender MeditationQ&A Join us in Dec10 online community zoom Taochat, last one in 2023 – Essence of Zen Date/Time:Sun (Dec10), 11pm-12am (Sydney/Melbourne)Sun (Dec10), 9-10pm (Tokyo/Seoul)Sun (Dec10), 8-9pm (Beijing/Hong Kong/Taipei)Sun (Dec10), 1-2pm (Stockholm)Sun (Dec10), 12-1pm…

-

4 Benefits cultivating the Moment:

More Energy – through lessened mental energy wastage More Experience – through sustained relaxed focused awareness More Wisdom – through pre-mental access to the universal database More Truth – through direct alignment with Life, despite of mental distortions