Tag: 修行

-

四十二章經 5 – 轉重令輕

「佛言。人有眾過。而不自悔。頓息其心。罪來赴身。如水歸海。漸成深廣。若人有過。自解知非。改惡行善。罪自消滅。如病得汗。漸有痊損耳。」- 四十二章經 5 我們先看看第五章【轉重令輕】,佛陀是怎麽的說。 “人有眾過”- 人就有不同程度的過失,即與真理不相應的身、口、意行爲。 “而不自悔”- 我們很多時候都不懂反省和改進,一般都不知道自己有過錯,就像喝醉酒一樣,總是覺得自己沒醉。 但是當我們“頓息其心”的時候,就好像我們安靜下來,在快要睡着,在睡夢中,或者是夜闌人靜的時候,就會感覺到自己的習性浮現出來,那就是 “罪來赴身”的情況。這裏有兩個層面,第一個是自我,當心靜下來的時候,就會看見裡面的真實情況,一些不正面的,比如是貪、嗔、癡、執著、無名的情況就會浮現出來。 第二個層面,就是在外在世界的顯現。除了剛才提到,屬於內心的顯現之外,個人的習性,都會往外 manifest, project, 和 draw 到 external world。比如說,我是一個嗔恨性很強的人,遇到一些不妥當,不公義的事情,就會容易感覺氣憤,很想攻擊。於第一個層次中,内心就會整天都浮躁不安,那就是屬於 Internally 的層面。 Externally 的罪,就是因為我這樣經常生氣的態度和行為,令周邊的人都會被相應的行為吸引過來,然後聚在一起相互影響。譬如我嗔心很重的,當身旁有人走過,有一個人看我一眼,我總是覺得他在啤(瞪)我,我就啤一啤他,他好像又再啤我,然後我就怒啤回去,越瞪越氣炸,初而口角,繼而動武。那就是屬於外在環境的顯現,“罪來赴身”就是這個意思。 接著的“如水歸海,漸成深廣”又是什麽意思呢? 就好像河流匯進大海,或者是雨點掉進大海一樣。我們每天身口意的行為,就好像一點一滴,這樣地匯聚在我們的生命裏面。如果我們不察覺它,也不願意改變它的時候,它就慢慢積習,形成了我們的習慣。不論在身體上、説活習慣,思考模式等等,慢慢就成為一個大海,又深又廣的,一個習性的海,這就是一般人的狀態。 其實,我們性格的由來,就是透過不斷地重複我們的身口意的行為,慢慢匯聚而成的,形成一個相對穩定的,一個生活的、思想的、各方面的習慣。一般人似乎就是比較被動的,當習慣形成了之後,就繼續讓它這樣下去,而且又不覺得有什麼問題,我本來就是這樣,一直以來都是,就是習慣了這樣,所謂江山易改,本性難移。 但是,至於修行的人,有什麼不一樣呢?這《四十二章經》就這樣說:“若人有過,自解知非”- 修行的人,有一個内省、反省的能力。他們看到自己有什麼地方做得不好,無論是世間的,或者是出世間的,都會自己去了解,去面對,以及認識到自己有什麼不足。 比如我說經,說不到一半,開始有人睡着了,那我就會自我反省,去瞭解是否我的 tone 太平板,是不是我說得太 theoretical,是否自己本身精神狀態不是很好,還是怎樣呢?我會不斷的檢討,然後去調整,看看自己是否時間安排得不是周到,這個場地冷氣會不會太强了,那我就會加以留意,下次就去想辦法去改善。 所以,下一步就是:“改惡行善” 怎樣才算是惡呢?從心靈的角度來看,就是所有與真理不相應的東西,就稱爲“惡”;在生命的能量方面,所有不是正面的東西,都是“惡”。我知道自己在這裏做得不好,或者似乎不是很正面,或者不是很與真理相應的時候,我就開始改變,不如我換一個身口意方式,令它更正面、更與真理相應,這些行爲都是改惡行善。當有這樣的心態,和能夠不斷努力的時 候,這個罪,那些不正面的,和真理不相應的,慢慢就會消滅,習性就會越來越弱,弱到一個地步,就消滅,就“罪自消滅”了。 這個情況,就好像患上了重感冒的人,出了一身汗之後,就會慢慢痊愈,本來身體裏面有些寒 氣,陰氣、一些不正面的、和真理不相應的身口意,和習性,自透過内省、探索與改善之後,就能把它們排出來,或者轉化,然後就變成一個正面,和與真理相應的情況,那就是“如病得汗。漸有痊損耳”的意思。 其實,這也是藥師經的一部分,是最高的藥經,最高的治療經,也就是說身心的治療。本來,我們一般民衆,都很少會察覺到我們的身心是有問題,身心和真理上是有偏差的,但當透過我們的内省與改進後,慢慢把偏差放下,就可以從回原本健康的狀態。 好,讓我看看以前的筆記,再總結一下。 這裏也響應了佛陀的基本教法—《四聖締》苦、集、滅、道中的由“集“致“苦”。假如我們犯錯後不知悔改,真心便會熄滅,我執與無明繼續延展,惡質的習慣和負能量積習,最終落於自身之中,像川流湧進大海般,日趨深廣。這就是無明的積習,招致身心的痛苦。 反過來,如果犯過後,能承認犯錯,並願意改過。由惡轉善,這些惡習就會慢慢消除,就像患病時出一身汗,然後就痊愈一樣,有正確的道路和方法,就是道(也就是朝著真理走的道路),當一直走下去的時候,錯誤的執著和習性,就會慢慢消除,錯誤的知見和煩惱也會逐漸滅掉。也就是苦、集、滅、道中的由“道“到“滅”。 再補充一下,一些修道人看不起儒家的學説,覺得這些世間法,道德道理,沒有去到形而上最終極真理的高度,但是呢,儒家寶貴的地方,就是能幫我們建立一個好的根基,孔子也說過,一天裏面,要三省其身。自我反省三次:起床一次,中午飯後又反省一次,晚上睡覺前又反省一下當天所做過的事情,看看是否屬於正面的呢?是否與道相應呢?有什麽做得不足的地方嗎? 這些才是真修行。 真修行不單是打坐,念經,做禮拜。 真修行是認識,不斷改進自己的身口意,這爲之生命的改造。所以,這一章很清楚地闡明內省,和不斷改進的重要性。

-

-

明心見性後的生命狀態與修行內容

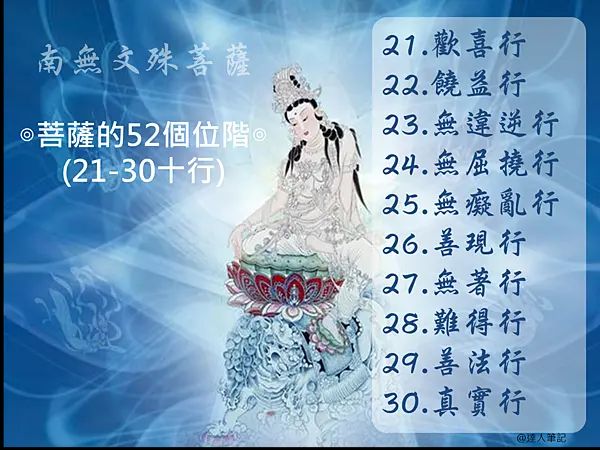

明心見性,契入空性後,生命的狀態是怎樣?如何修,令生命繼續成長? 可以參考華嚴四十二位法身大士,由十信解,十行行,十迴向擴大,十地妙行,到等妙二覺,一共要經歷四十二階段,才到達圓滿。 十行品第四無屈撓行談精進,導師開示,如能將其中二十經句,整理分享,功德無量。 信受奉行,整理心得如下: 但為斷一切煩惱故而行精進 – 智斷貪瞋癡慢 但為拔一切惑本故而行精進 – 超越無明 但為除一切習氣故而行精進 – 有餘到無餘涅槃 但為知一切眾生界故而行精進 – 認識世間,人性 但為知一切眾生死此生彼故而行精進 – 認識因緣法 但為知一切眾生煩惱故而行精進 – 認識眾生之煩惱 但為知一切眾生心樂故而行精進 – 認識眾生之喜好 但為知一切眾生境界故而行精進 – 認識眾生之內在境界 但為知一切眾生諸根勝劣故而行精進 – 認識眾生之根器與潛能 但為知一切眾生心行故而行精進 – 認識眾生之習性 但為知一切法界故而行精進 – 認識總相 但為知一切佛法根本性故而行精進 – 認識本體,法身 但為知一切佛法平等性故而行精進 – 認識諸相之平等性 但為知三世平等性故而行精進 – 認識過去現在未來分別,皆由自心生起,故平等 但為得一切佛法智光明故而行精進 – 追求真理,於一切的生命境界之中覺醒 但為證一切佛法智故而行精進 – 體會並實踐覺悟中的生活 但為知一切佛法一實相故而行精進 – 由二到一,一即無量…

-

貴人

最近有宗教領袖和城中富豪分別離世, 大家唏噓慨嘆, 懷緬先人事跡之餘, 有沒有意識到人生的短暫, 和無常? 善人做好事, 對社會做出貢獻, 利益了在生的人, 對社會留下了正面的影響之餘, 會否對亡者本身構成正面的影響? 新聞訪問中, 有員工表示過世的老闆是大好人, 過年會發大紅包, 做事親力親為, 如果來生有機會, 也願意做他的員工. 到底有沒有來世? 亡者生前做好事, 是否會令亡者死後往生去美好的地方? 其實主流宗教都是肯定的. 從心靈的角度看, 我們都是生命河流中的點滴水點, 在無邊無量的宇宙中, 以人身的方式出現, 漂流, 和奮鬥. 當人身完結時, 剩下來的, 是心靈的頻率和習性. 做好事, 心靈頻率正, 做壞事, 心靈頻率負, 直接影響肉身結束後的生命流向也. 在未來, 會否會再見到往昔的故人? 頻率相應的話, 會再遇上的. 例如, 忠誠的員工, 會再遇到體恤員工的老闆; 貪婪的人, 會生到弱肉強食, 互相剝削的地方; 痴情的人, 會一直遇到情感的牽扯與追求. 正所謂, 有緣千里能相會, 無緣對面不相逢. 想再遇貴人, 最有效的方法, 是透過修行, 將自身及總體的心靈頻率提高, 將自己先變成一個貴人.

-

覺觀

修行者,不外乎覺觀兩項 佛者,覺也 由不覺,初覺,到本覺,繼而穿透生活中點點滴滴,成圓覺 觀者,覺中觀察萬事萬法,每個當下也 未覺者,只見身心,觀身感覺,思想內容 初覺者,思想短暫停頓,靈光初閃中,見到身心之變幻無常,身心之外,或之下,似乎大有內容 透過摸索,訓練,學習,驗證,忽然一刻,匯入本覺,醍醐灌頂,體會到無邊無量的生命本然,與萬事萬物之不二真相,無所不包,無所黏著,無邊自在。於其中,為根本覺,於其中見萬事萬物,為根本觀 本覺就是無上正等正覺,正覺中,是無上正等正觀。以後的,已離我執法執之無明顛倒,生命由往昔願力,與法界因緣推進前行了 圖:萬佛聖城網

-

修身, 修心, 修神

修身不如修心,心行身故 修心不如修神,神生心故 此神非形而下可描述之神,乃無始無終,無邊無量,上通下達,之不二源頭 故初品修身,中品修心,上品修神 圖:一代宗師 The Grandmaster 問: 請問心與神有什麼分別? 答: 這裡的心(中文裡有很多不同意思的心),指思想心;這裡的神,指思想心背後的生命源頭。前者如浮雲,飄泊不定;後者為生命本源,不一不二,無邊無量,無始無終。技術上,先修福報正知見,再調身心,才會有條件探索和感受神。

-

觀照,照住,照見

心經云,觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。 華嚴導師曰,修行有三步:觀照,照住,照見 止住妄想後(不是沒有思想,是沒有ego小我之二創修改),剩下來的現象和境界為觀。 觀當分為二時,含”能”觀之般若智慧,和”所”觀之森羅萬象。 般若智(能),為離相融相之不二本體覺性;而森羅萬象(所)包括了全體之身心有無,即心經中提及到的5蘊18界12因緣4諦2無,41大類人生組成板塊。 見性後,超越板塊,為觀;未見性,或迷於板塊時,為散亂顛倒。 明心見性後,為何要繼續起觀?因為覺悟只是短暫,片面的,未徹底,未窮盡。i.e. 41板塊中,只能在某些板塊中自在,餘下的板塊中還有無明,障礙,對立。所以還要繼續起觀,繼續摸索,成長,前行。 在此路上,意識到當前障礙,並且用生命能量去探索問題,焦點,為觀照;認清障礙,並聚焦生命能於問題和解決困難上時,為照住;問題得到圓滿解決和超越時,為照見。 所以“觀”自(自心),在菩薩(本體起用),行深般若波羅蜜多(能)時,照見五蘊(所)皆空(不是沒有,是不二中超越了)。 所以,明心見性,止住妄想,對於初學者來說,是目的。但對於高階行者,才是起點。 真理水平999

-

修行核心 – 能與所

能為本心,所為現象 修行就是修心。先靜妄心,再找真心,然後置真心(能)於一處(所)。 置心一處,生命成長,開展,無事不辦。 最後人生定位至無邊無量,孕育生化萬物之無始無終不二源頭,重重無盡,無盡成長,無盡超越。 在此方向,若能置心(真心,本心,不二心)一處,便行行可修行,到處可修行。i.e. 工作可修行,家庭可修行,食飯可修行,掃地可修行,以至生活就是修行。 凡夫萬法中流轉聲聞悟能無有所緣覺能所中自在菩薩活用能所二普賢圓滿能所一佛圓滿中能所泯

-

行者 practitioner

修行,是行者的人生。是一種真人的生活狀態。它不是知識,不是時間所能衡量。因為行者的生命是永恆的。沒有起點,也沒有終點。所以,他沒有時間的緊迫性。人生,不過是一眨眼的功夫而已!!!– 華嚴上師 Cultivation, permeates the entire life of a practitioner. It is the state of life of a real person. It is not knowledge, nor is something that can be measured in time. Life of a practitioner is eternal, without beginning and end. Therefore, there is no rush. Entire life, is merely a blink of…

-

苦樂人

孟婆茶後 莫名奇妙的來 人云亦云的活着 莫名奇妙的去 人生為何? 飽暖淫慾,相濡以沫? 叱吒風雲,財權傾城? 改變社會,世界大同? 現實是,成功者鳳毛麟角 更可況,意義這事,像浮雲 這刻重要的價值和追求,另一時空會變得不再重要 大江東去,浪淘盡,千古風流人物 人生,就是這般虛幻和無常? 有些人還原基本步,飽暖淫慾(淫者取廣義,指過量欲望),其他唔理。 另些滿足了生存基本後,追求情感滿足和社會地位,更極致者追求人文藝術和生命覺受。 但都是短暫和無常的,頂多百載。不如意時,能否咬緊牙根?失落迷惘時,能否勇敢前行?到盡頭事,能否無憾? 開始反省時,便是覺醒時 覺而進一步探索,便是修行 分四階段 覺而持續摸索生命,為信 摸索驗證後確定,為解 確定後實踐到生活中的點點滴滴,為行 圓融時,為證 全方位的修 身體,情緒,思想,意念,物質物理,精神心理,形上形下,人文藝術,社會科學 一直深化,一直圓滿 至個人圓滿,人際關系圓滿,事業世界圓滿 基本功 健康飲食,起居作息,調身 養氣調神,呼吸平順,調息 靜觀修止,伏斷妄想,調心 去惡揚善,積集福慧,立根基 再進一步,離能所,參念頭,直照心源,破重重心執,達無何有鄉 止觀中,在對立世間得大自在 離四句,絕百非,達無作意本來境 無計算圓滿 無作意利生 同眾生圓滿 如信受奉行,不枉此生了

-

修行 Cultivation

家人囉嗦煩惱生,靜觀承擔任運消,解使結,便前行;同事爭功氣又生,折騰半天覺醒來,無一物,誰來爭;生活,就是修行。 Close ones complaint emotion rises, contemplate own surrender dissipate, knots untied, move forward; Colleagues fight credit qi arises, half day inflated but after rest, nothing there, who to fight; Life itself, is the cultivation ground.

-

Online Class – foundation course completed – 网上课程 – 基础课程完成

Dear readers, After 26 months of discussion and exploration, we have finally completed our online discussion on the core teachings of the three great classics in Chinese Civilization. With the focus on personal and spiritual cultivation, we first learnt about the transcendental reality and the way towards it from Laozi’s Daodejing. After understanding our…

-

Diamond Sutra – understanding can be sudden, which sweeps away all mental blockages, practice is not sudden, which get perfected in stages – 金刚经 – 理即顿悟,乘悟并消;事非顿除,因次第尽

After expounding that real Buddha is beyond image and sound, the all compassionate Buddha reminds us that real Buddha does not mean no image and no sound either, and that we should not satisfy with just the proper understanding of truth and should diligently practice it in our life. Why did the Buddha say so?…